Par Soulef Mokando

Chaque nuit, notre cerveau tisse des histoires étranges, parfois effrayantes, parfois merveilleuses. Longtemps considérés comme de simples divagations de l’esprit, les rêves intriguent toujours les chercheurs. Grâce aux neurosciences et à l’imagerie cérébrale, la science commence enfin à comprendre leur rôle: entre régulation émotionnelle, mémoire et conscience, le rêve serait bien plus qu’une fantaisie nocturne.

LE REVE: DU MYTHE A LA SCIENCE

Pendant des siècles, les rêves ont été vus comme des messages divins ou des symboles à déchiffrer. Freud les interprétait comme la voie royale vers l’inconscient. Mais les neurosciences ont bouleversé cette vision.

Dès les années 1950, le neurologue français Michel Jouvet découvre le sommeil paradoxal, phase où notre corps dort mais où le cerveau reste presque aussi actif qu’à l’état d’éveil.

C’est durant cette phase que naissent la majorité des rêves. Les recherches récentes montrent toutefois que nous rêvons aussi en sommeil lent. Les songes y sont plus simples, moins émotionnels, mais ils participeraient eux aussi à la consolidation de la mémoire.

CE QUE REVELENT LES NEUROSCIENCES

Des études d’imagerie ont permis d’identifier les zones du cerveau impliquées:

le système limbique, centre des émotions, est fortement activé;

le cortex préfrontal, siège de la logique, est inhibé.

C’est ce déséquilibre qui expliquerait le caractère parfois incohérent de nos rêves. " Les rêves surviennent surtout en phase paradoxale, mais aussi en sommeil lent léger. En phase paradoxale, ils sont plus intenses, émotionnels et potentiellement bizarres ", précise Aurore Roland, doctorante à la Vrije Universiteit Brussel.

D’autres chercheurs, comme Lampros Perogamvros (Hôpitaux universitaires de Genève), avancent que le rêve agit comme une thérapie émotionnelle. Dans son étude publiée dans Scientific Reports (2023), il montre que les rêves de certaines populations africaines intègrent souvent une issue positive à la menace, comme si le rêve aidait le cerveau à digérer la peur.

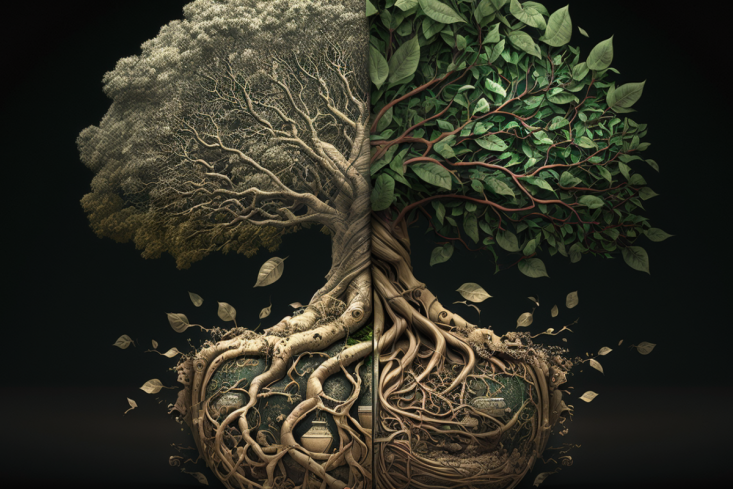

UN LABORATOIRE EMOTIONNEL NOCTURNE

Les neuroscientifiques estiment que les rêves ont une fonction adaptative, ils simuleraient des situations menaçantes ou sociales pour nous aider à mieux y faire face une fois éveillés. C’est la théorie dite de la simulation de menace. Le rêve permettrait aussi d’atténuer les émotions négatives accumulées dans la journée. En d’autres termes, rêver, c’est réguler voire réparer notre équilibre intérieur. Cette fonction cathartique expliquerait pourquoi le stress ou les traumatismes perturbent le sommeil et augmentent la fréquence des cauchemars. Ces derniers activent intensément le système limbique et réveillent souvent le dormeur.

REVES LUCIDES: QUAND LA CONSCIENCE S’EVEILLE

Un phénomène intrigue particulièrement les chercheurs, le rêve lucide, où le dormeur prend conscience qu’il rêve.

" Lorsqu’ils atteignent la lucidité, les rêveurs peuvent même effectuer des signaux oculaires précis pendant le sommeil ", décrit la Pre Olivia Gosseries (Coma Science Group, ULiège).

Étudier ces états entre rêve et éveil permet aux chercheurs de mieux comprendre comment fonctionne la conscience. Ces découvertes pourraient, à terme, aider à soigner des personnes dont la conscience est altérée, par exemple après un coma ou un traumatisme cérébral.

UN MYSTERE ENCORE EN PARTIE INTACT

Même si les rêves jouent sans doute un rôle important pour notre équilibre mental, leur fonction exacte reste encore mystérieuse. Selon le neurophysiologiste Jean-Pierre Henry, ils pourraient n’être qu’un simple bruit de fond du cerveau qui continue de fonctionner pendant le sommeil. Mais pour la plupart des chercheurs, rêver n’est pas inutile, c’est un moment où notre esprit se répare, trie nos émotions et stimule notre créativité, même quand nous dormons profondément.

QUESTIONS FREQUENTES

Pourquoi rêvons-nous?

Les neurosciences montrent que le rêve aide à réguler les émotions, consolider la mémoire et entretenir la créativité du cerveau.

Peut-on contrôler ses rêves?

Oui, nous pouvons! Certains individus expérimentent le rêve lucide, un état de conscience pendant le sommeil paradoxal où ils peuvent influencer le scénario.

Que signifient les cauchemars récurrents?

Les cauchemars récurrents reflètent souvent un stress ou un traumatisme non résolu. S’ils deviennent fréquents, une thérapie peut aider à les apaiser.

REGARDEZ TOUTES MES EXPLICATIONS DE RÊVES (exemple)