les dangers de l’intelligence artificielle pour la santé mentale

Auteur: Antoine Pelissolo - Professeur de psychiatrie, Inserm, Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

The Conversation. CC BY ND

Depuis le lancement, en novembre 2022, de ChatGPT, l’agent conversationnel développé par OpenAI, les intelligences artificielles génératives semblent avoir envahi nos vies. La facilité et le naturel avec lesquels il est possible d’échanger avec ces outils sont tels que certains utilisateurs en font même de véritables confidents. Ce qui n’est pas sans risque pour la santé mentale.

Les grands modèles de langage, autrement dit les intelligences artificielles " génératives " telles que ChatGPT, Claude et autre Perplexity, répondent à de très nombreux besoins, que ce soit en matière de recherche d’informations, d’aide à la réflexion ou de résolution de tâches variées; ce qui explique l’explosion actuelle de leur utilisation scolaire, universitaire, professionnelle ou de loisir.

Mais un autre usage de ces IA conversationnelles se diffuse à une vitesse impressionnante, en particulier chez les jeunes: l’équivalent de discussions entre amis, pour passer le temps, questionner ou échanger des idées et surtout se confier comme on le ferait avec un proche. Quels pourraient être les risques liés à ces nouveaux usages?

UN TERRAIN PROPICE A UNE ADOPTION RAPIDE

La conversation par écrit avec les intelligences artificielles semble s’être banalisée très rapidement. À noter d’ailleurs que s’il existe des IA utilisant des échanges vocaux, elles semblent cependant moins utilisées que les échanges textuels.

Il faut dire que nous étions depuis de longues années déjà habitués à échanger par écrit sans voir notre interlocuteur, que ce soit par SMS, par e-mail, par " tchat " ou tout autre type de messagerie. Les IA génératives reproduisant remarquablement bien l’expression verbale des êtres humains, l’illusion de parler à une personne réelle est quasiment immédiate, sans avoir besoin d’un avatar ou d’une quelconque image simulant l’autre.

Immédiatement disponibles à toute heure du jour et de la nuit, conversant toujours sur un ton aimable, voire bienveillant, entraînées à simuler l’empathie et dotées, si ce n’est d’une "intelligence", en tout cas de connaissances en apparence infinies, les IA sont en quelque sorte des partenaires de dialogue idéales.

Il n’est dès lors pas étonnant que certains se soient pris au jeu de la relation, et entretiennent des échanges suivis et durables avec ces substituts de confidents ou de " meilleurs amis ". Et ce, d’autant plus que ces conversations sont " personnalisées ": les IA mémorisent en effet les échanges précédents pour en tenir compte dans leurs réponses futures.

Certaines plateformes, comme Character.ai ou Replika, proposent par ailleurs de personnaliser à sa guise l’interlocuteur virtuel (nom, apparence, profil émotionnel, compétences, etc.), initialement pour simuler un jeu de rôle numérique. Une fonctionnalité qui ne peut que renforcer l’effet de proximité, voire d’attachement affectif au personnage ainsi créé.

Voici à peine plus de dix ans, le réalisateur Spike Jonze tournait le film Her, décrivant la relation amoureuse entre un homme sortant d’une difficile rupture et l’intelligence artificielle sur laquelle s’appuyait le système d’exploitation de son ordinateur. Aujourd’hui, il se pourrait que la réalité ait déjà rejoint la fiction pour certains utilisateurs des IA génératives, qui témoignent avoir entretenu une " romance numérique " avec des agents conversationnels.

Des pratiques qui pourraient ne pas être sans risque pour l’équilibre mental de certaines personnes, notamment les plus jeunes ou les plus fragiles.

DES EFFETS SUR LA SANTE MENTALE DONT LA MESURE RESTE A PRENDRE

Nous constatons aujourd’hui, dans tous les pays (et probablement bien trop tard…), les dégâts que l’explosion de l’usage des écrans a causés sur la santé mentale des jeunes, en particulier du fait des réseaux sociaux.

Entre autres facteurs, une des hypothèses (encore controversée, mais très crédible) est que la désincarnation des échanges virtuels perturberait le développement affectif des adolescents et favoriserait l’apparition de troubles anxieux et dépressifs.

Jusqu’à aujourd’hui, pourtant, les échanges menés par l’intermédiaire des réseaux sociaux ou des messageries numériques se font encore a priori principalement avec des êtres humains, même si nous ne côtoyons jamais certains de nos interlocuteurs dans la vie réelle. Quels pourraient être les conséquences, sur l’équilibre mental (émotionnel, cognitif et relationnel) des utilisateurs intensifs, de ces nouveaux modes d’échanges avec des IA dénuées d’existence physique?

Il est difficile de les imaginer toutes, mais on peut concevoir sans peine que les effets pourraient être particulièrement problématiques chez les personnes les plus fragiles. Or, ce sont précisément celles qui risquent de faire un usage excessif de ces systèmes, comme cela est bien établi avec les réseaux sociaux classiques.

À la fin de l’année dernière, la mère d’un adolescent de 14 ans qui s’est suicidé a poursuivi les dirigeants de la plateforme Character.ai, qu’elle tient pour responsables du décès de son fils. Selon elle, son geste aurait été encouragé par l’IA avec laquelle il échangeait. En réponse à ce drame, les responsables de la plateforme ont annoncé avoir implémenté de nouvelles mesures de sécurité. Des précautions autour des propos suicidaires ont été mises en place, avec conseil de consulter en cas de besoin.

Une rencontre entre des personnes en souffrance et un usage intensif, mal contrôlé, d’IA conversationnelles pourrait par ailleurs conduire à un repli progressif sur soi, du fait de relations exclusives avec le robot, et à une transformation délétère du rapport aux autres, au monde et à soi-même.

Nous manquons actuellement d’observations scientifiques pour étayer ce risque, mais une étude récente, portant sur plus de 900 participants, montre un lien entre conversations intensives avec un chatbot (vocal) et sentiment de solitude, dépendance émotionnelle accrue et réduction des rapports sociaux réels.

Certes, ces résultats sont préliminaires. Il paraît toutefois indispensable et urgent d’explorer les effets potentiels de ces nouvelles formes d’interactions pour, si cela s’avérait nécessaire, mettre tout en œuvre afin de limiter les complications possibles de ces usages.

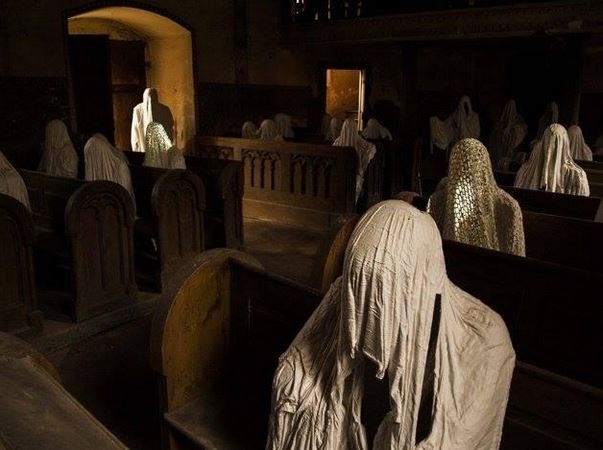

Autre crainte: que dialoguer avec un " fantôme " et se faire prendre à cette illusion puissent aussi être un facteur déclenchant d’états pseudo-psychotiques (perte de contact avec la réalité ou dépersonnalisation, comme on peut les rencontrer dans la schizophrénie), voire réellement délirants, chez des personnes prédisposées à ces troubles.

Au-delà de ces risques, intrinsèques à l’emploi de ces technologies par certaines personnes, la question d’éventuelles manipulations des contenus – et donc des utilisateurs – par des individus mal intentionnés se pose également (même si ce n’est pas cela que nous constatons aujourd’hui), tout comme celle de la sécurité des données personnelles et intimes et de leurs potentiels usages détournés.

IA et interventions thérapeutiques, une autre problématique

Pour terminer, soulignons que les points évoqués ici ne portent pas sur l’utilisation possible de l’IA à visée réellement thérapeutique, dans le cadre de programmes de psychothérapies automatisés élaborés scientifiquement par des professionnels et strictement encadrés.

En France, les programmes de ce type ne sont pas encore très utilisés ni optimisés. Outre le fait que le modèle économique de tels outils est difficile à trouver, leur validation est complexe. On peut cependant espérer que, sous de nombreuses conditions garantissant leur qualité et leur sécurité d’usage, ils viendront un jour compléter les moyens dont disposent les thérapeutes pour aider les personnes en souffrance, ou pourront être utilisés comme supports de prévention.

Le problème est qu’à l’heure actuelle, certaines IA conversationnelles se présentent d’ores et déjà comme des chatbots thérapeutiques, sans que l’on sache vraiment comment elles ont été construites: quels modèles de psychothérapie utilisent-elles? Comment sont-elles surveillées? et évaluées? Si elles devaient s’avérer posséder des failles dans leur conception, leur emploi pourrait constituer un risque majeur pour des personnes fragiles non averties des limites et des dérives possibles de tels systèmes.

Les plus grandes prudence et vigilance s’imposent donc devant le développement ultrarapide de ces nouveaux usages du numérique, qui pourraient constituer une véritable bombe à retardement pour la santé mentale…